Zu wenig Wissen über Fördermöglichkeiten

Viele Immobilienbesitzer scheuen den Umstieg auf klimafreundliche Heiztechnik, obwohl sich bis zu 70 Prozent der Wohngebäude in Deutschland sich ohne größere Umbaumaßnahmen für den Einbau einer Wärmepumpe eignen. Der Grund: Zahlreiche Eigentümer kennen weder die staatlichen Fördermöglichkeiten noch die Vorgaben des seit 1. Januar 2024 geltenden Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und wissen damit zu wenig, über die attraktiven finanziellen Anreize beim Heizungstausch. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag von Vaillant, an der über 5.000 deutsche Immobilienbesitzer teilgenommen haben.

Milliarden für die Heizungserneuerung

Dabei sind die aktuellen Fördermöglichkeiten in Deutschland sehr attraktiv. Insgesamt 16,7 Milliarden Euro stellt der Bund im Jahr 2024 zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung zur Verfügung, um Hausbesitzern den Umstieg auf Heizsysteme auf Basis von erneuerbaren Energien zu erleichtern.

Dabei sind die aktuellen Fördermöglichkeiten in Deutschland sehr attraktiv. Insgesamt 16,7 Milliarden Euro stellt der Bund im Jahr 2024 zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung zur Verfügung, um Hausbesitzern den Umstieg auf Heizsysteme auf Basis von erneuerbaren Energien zu erleichtern.

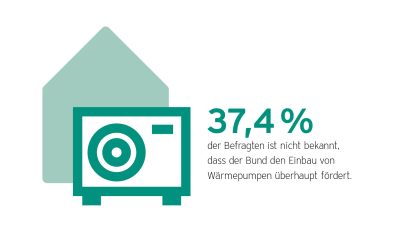

Mehr als jedem dritten Befragten (37,4 Prozent) ist nicht bekannt, dass der Einbau einer Wärmepumpe überhaupt staatlich gefördert wird.

Noch größere Informationslücken existieren bezüglich des Umfangs des Fördergelds: Knapp 9 von 10 Immobilienbesitzern (86 Prozent) ist nicht bewusst, dass der Staat bis zu 70 Prozent der förderfähigen Investitionskosten beim Einbau einer Wärmepumpe im Bestand übernimmt. Der maximale Fördersatz setzt sich aus einer Grundförderung und verschiedenen Boni zusammen. Insgesamt sind bis zu 21.000 Euro Förderung für eine klimafreundliche Heizungsanlage möglich.

Noch größere Informationslücken existieren bezüglich des Umfangs des Fördergelds: Knapp 9 von 10 Immobilienbesitzern (86 Prozent) ist nicht bewusst, dass der Staat bis zu 70 Prozent der förderfähigen Investitionskosten beim Einbau einer Wärmepumpe im Bestand übernimmt. Der maximale Fördersatz setzt sich aus einer Grundförderung und verschiedenen Boni zusammen. Insgesamt sind bis zu 21.000 Euro Förderung für eine klimafreundliche Heizungsanlage möglich.

Fast die Hälfte der Befragten (49,5 Prozent) gibt an, nicht zu wissen, welche Heizsysteme sie nach dem Gebäudeenergiegesetz künftig in ihre Immobilie einbauen dürfen.

Fast die Hälfte der Befragten (49,5 Prozent) gibt an, nicht zu wissen, welche Heizsysteme sie nach dem Gebäudeenergiegesetz künftig in ihre Immobilie einbauen dürfen.

Warten auf kommunale Wärmeplanung: Immobilienbesitzer riskieren maximale Förderung

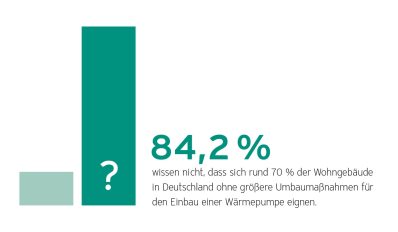

Darüber hinaus unterschätzt die große Mehrheit der Immobilienbesitzer den breiten Einsatzbereich von Wärmepumpen: Nur 15,8 Prozent der Befragten schätzen richtig ein, dass ein effizienter Betrieb von Wärmepumpen schon heute in rund 70 Prozent der Wohngebäude ohne größere Umbaumaßnahmen möglich ist.

Darüber hinaus unterschätzt die große Mehrheit der Immobilienbesitzer den breiten Einsatzbereich von Wärmepumpen: Nur 15,8 Prozent der Befragten schätzen richtig ein, dass ein effizienter Betrieb von Wärmepumpen schon heute in rund 70 Prozent der Wohngebäude ohne größere Umbaumaßnahmen möglich ist.

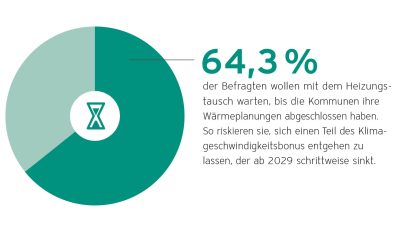

Rund zwei Drittel der Befragten (64,3 Prozent) wollen mit dem Heizungstausch warten, bis die Kommunen ihre Wärmeplanungen abgeschlossen haben. 9,6 Prozent sind noch unentschlossen. Dabei laufen Immobilienbesitzer, die den Heizungstausch zu lange aufschieben, Gefahr, sich einen Teil des Klimageschwindigkeitsbonus entgehen zu lassen. Dieser kann nur noch bis 2028 umfassend genutzt werden und reduziert sich danach schrittweise.

Rund zwei Drittel der Befragten (64,3 Prozent) wollen mit dem Heizungstausch warten, bis die Kommunen ihre Wärmeplanungen abgeschlossen haben. 9,6 Prozent sind noch unentschlossen. Dabei laufen Immobilienbesitzer, die den Heizungstausch zu lange aufschieben, Gefahr, sich einen Teil des Klimageschwindigkeitsbonus entgehen zu lassen. Dieser kann nur noch bis 2028 umfassend genutzt werden und reduziert sich danach schrittweise.

Zur Methodik

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat im Auftrag von Vaillant zwischen dem 30. Januar und 22. Februar 2024 rund 5.000 deutsche Immobilienbesitzer zu den neuen Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes und der Bundesförderung online befragt. Die Einzelfrage „Wissen Sie, welche Heiztechnologien Sie nach den gesetzlichen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes in Zukunft in Ihre Immobilie(n) einbauen dürfen?“ wurde über 1.000 Befragten gestellt. Alle Daten wurden im Civey-eigenen Panel mit verifizierten Teilnehmern erhoben. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Zielgruppe, die statistische Fehlerquote liegt zwischen 2,5 und 4,6 Prozent. Weitere Informationen zur Civey-Methodik: https://civey.com/ueber-civey/unsere-methode .